por Luis Bravo

Mirar en los museos es una de las actividades que menos atención recibe. No me refiero al hecho de personas frente a cuadros, pues en dichas visitas esa es la intención, casi a la carrera, que el tropel de visitantes procura complementar con alguna foto de tapadillo, compra final en la tienda o simple motivo que contar después, porque el turista resabiado es quien más gusta de poner los dientes largos al oyente que atiende sus historias.

Lo que me interesa es lo que es llevado a cabo, la acción en sí. Si nos sentáramos a observar una de esas filas que aguardan que su entrada sea rota para acceder a los pasillos y salas con las obras, podremos darnos cuenta de que todos los integrantes de la misma no saben adónde dirigir su mirada, que en ella advertimos cierta pereza. Pero ya dentro, como una veleta con el viento apropiado, los ojos van directos y centrados a los cuadros, uno en particular o los que puedan abarcar. ¿Qué ocurre en ese magnetismo, ese diálogo entre nuestra mirada y los lienzos, esculturas, fotografías, etc.?

Con las pinturas es cuando más llama mi atención. Es curioso, ya inmerso en el ritmo que todo grupo de visitantes crea, desviar un momento la observación hacia los demás: cómo achinan los ojos, se acercan de más poniendo en guardia a los vigilantes, comentan entre sí, pasan de largo, se sientan, sueltan burradas o lucideces o no abren la boca. ¿Cómo estarán mirando las pinturas? ¿Qué interpretación estarán sacando de su manera? Todas las miradas y lecturas que ofrezcan son válidas. Todas las miradas son únicas y por tanto enriquecen las opiniones en torno a las obras artísticas, y aun así puede darse el caso de unanimidades, no exentas de discrepancias por motivos de modas o corrientes generacionales. Pero lo misterioso de la mirada vendrá por lo que esté captando.

El mirar museístico puede estar condicionado de antemano, por información o desconocimiento que portemos, impidiendo captar lo que el cuadro sugiere. Si, como el ánimo, nuestra mirada no está despejada, no sabremos sacar provecho. Pero el problema no es sólo del visitante, pues el trabajo del artista también es una parte importante en esta abstracción. Un estilo sobrecargado puede tener dos vías para con nosotros: o nos lanza su mensaje directamente, sin equívocos, o pretende anularnos para que no pensemos, que lo que haya en la tela sea la sola opción. Metrópolis (1916-1917), de George Grosz, sería un buen ejemplo. En su revoltijo púrpura, rojo y destellos de neón junta la velocidad, las ganas de vivir y morir que fueron varias ciudades europeas en el periodo de guerras mundiales Es como mirar un puchero hirviendo si quitásemos la tapa.

El empeño de ensalzar como bella y mejor una verdad que sea desagradable, cruenta —algo muy del siglo veinte—, ha hecho que muchas miradas quedasen atrofiadas, al sentirse más atraídas por lo obtuso que por lo claro, y en nombre de lo primero se han cometido muchas tropelías que acaban resistiendo mal el paso del tiempo. Éstas mismas supondrían una lista muy larga de títulos e igualmente variedad de llamativas apreciaciones.

Acerca de una posible selección que se desvincule de lo anterior, me atrevo a reflexionar que existe un arte mínimo, uno que se nutre de pocos elementos, que reduce al máximo sus posibilidades cromáticas, su espectáculo como cuadro, que no está afectado de la pasión con que ha sido realizado pero a la vez despliega un sentimiento puro para quien desee mirarlo. Una pintura que cree más en la seducción que en la revolución. No sería una escuela ni una tendencia que volviera cíclicamente, ni una etiqueta para X número de artistas; más bien, una serie de cualidades atemporales. Esta vaguedad a la hora de su definición, lo admito, se debe al juego a su favor de la discreción: no son detalles sobresalientes como la firma o la aplicación de un color lo que significan que puedan ser arte mínimo, sino su conjunto, una especie de armonía, de delicadeza reposada. A través de nuestra mirada, nos dan más información de la que en el cuadro aparece, y con ello me refiero, por supuesto, a ensimismarnos por haber despertado lo que pensábamos olvidado, al azuzamiento de nuestra capacidad de invención. O simplemente, deleitarnos.

La austeridad es una herramienta sutil y favorece la tabla rasa de la que extraer razonamientos. Sobre la desnudez, podemos construir lo intuido. Los vasos, las jarras, los objetos cotidianos sirvieron a Giorgio Morandi para elaborar bodegones y naturalezas muertas de una espartana depuración.

Natura morta (1948). Una jarra de latón, un par de botellas blanca y beige y detrás un tarro de barro cocido, en la esquina de una mesa, frente a una pared monótona de arena. Morandi quiere reconocer en esta amplísima serie la paciencia que se hace recíproca entre su estudio de los objetos y los objetos, que no sólo son utilizados para su fin doméstico sino también para una categoría más elevada. ¿Cuántos de ellos habremos ignorado en los veranos de una casa de pueblo? Ahí están, vuelven. Lo rugoso de su tacto, lo frío. Tan callados, consiguen mediante su silencio esa realización que, pensamos, se alcanza de forma meditada. Y nuestra mirada se hace partícipe y hará nuestras esas aceiteras azules, esos frascos anodinos. Los versos finales que Ángel Rupérez le dedica en Tazón real, alcuza iluminada vienen a complementar esa unión entre nuestra mirada y su pintura:

Alguien iluminándome me dice desde dentro:

tienes que saber ver para saber vivir;

tienes que ser la alcuza o la aceitera grácil,

la jarra iluminada o el tazón elevado

para llegar aquí y ser lo que ellos son,

vasta paciencia, abismo claro, arraigo suficiente.

Conversación en junio (El Banquete, 1992)

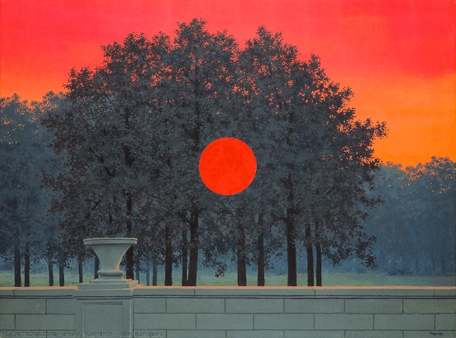

El enigma de la naturaleza es tan tópico que está aceptado como recurso infinito, sin agotamiento para quienes deciden utilizarla para su cometido. En los museos puede haber más bosques que los que pueblan la tierra. Son escenarios fundamentales. Por muy reaccionarios o lunáticos que sean los propósitos del artista, no podrá eludir su presencia, y tarde o temprano su influencia o modelo para una pintura. Un surrealista como René Magritte entendió el papel importante de la realidad para poder sobreponerse a ella, para hacernos hipersensibles al entorno, forzando al espectador a considerar lo que le rodea, sea una ventana, un hombre de espaldas, una pipa. ¿Son ellos, de ese modo, porque los miramos?

El banquete (1958). Uno se detiene y puede enumerar los tres elementos: el muro, los árboles, el sol. A diferencia de los de Morandi, los escenarios en Magritte nos resultan familiares pero no atienden a una correspondencia real. Nuestra mirada puede escudriñarlos hasta el cansancio, buscando esa ligadura a lo conocido, pero la ironía es esa, nunca han existido por mucho que nos obcequemos. La mirada con Magritte únicamente puede fantasear. Nos encontramos delante de un bosque raro, que ha permitido al sol naciente, o mientras atardece, estar en primer plano, quemándonos con su tono de geranio joven. Hay bruma. El muro, sin plantas que lo trepen, y la única maceta de piedra está vacía o adorna sin más vanidad. ¿Qué miramos, si lo interesante, parece decirnos con su quietud, debe estar detrás de nosotros? El título, recordemos, hace alusión a un banquete. ¿Será la hora en que ha terminado? ¿Será el día en que se celebrará? ¿Por qué esa lucha entre cálidos y fríos extremados? Cuánta tranquilidad y secreto puede dar la visión del bosque. Por el título, me imagino esos banquetes romanos que finalizaban entrando la noche, cuando la alegría colmaba a sus participantes y las venas de alguno podían descansar sin que los demás llorasen apenados esa muerte elegida, que consideraban honrosa. Bueno. Una historia de muchas que puede albergar.

El placer, en su forma prosaica, también se da en el arte mínimo, y en cualquier arte si se quiere, como una cualidad inherente. La suma de los mencionados, austeridad y enigmática naturaleza, suelen ser habituales para que en nosotros, en nuestra mirada que busca ávida por las galerías de museos, se produzca esa conexión, ese toparnos con algo que frene los pasos, que en su silencio hable y nuestra mirada deba escuchar. Las acciones que compartimos solos o acompañados, los tiempos muertos, son los más fértiles para la creación. Uno pinta, escribe, piensa mejor si trabaja en soledad, una soledad que sea limpia, saludable. El único clima que lo hace posible, como decía Ramón Gaya.

Trébol (1934). En esta escena a tinta y color sobre papel de Tateishi Harumi, dos jóvenes están tendidas sobre una alfombra de tréboles. Hay otras florecillas, dientes de león parecen, y una planicie de estampa, como de biombo, que es contrastada por las figuras que apaísan en horizontal el momento. Una está boca arriba, la otra no. No pasa nada, pero es fascinante que así sea. Vuelve a no haber parecido con los cuadros de Morandi y Magritte: hay mayor variedad en la paleta, el nivel de realismo roza lo maniático, la fidelidad por reproducir cada una de las hojas o sombras en los pliegues de las faldas. Pero acordémonos de lo innecesario que hay en que los artistas mínimos se asimilen entre ellos. Cada cual aportará su visión con sus lienzos, del mismo modo que los visitantes que los miran. Resalto la variedad en la paleta, pero son el verde y el blanco quienes mandan en esta pintura, y más el segundo. Es un blanco de nieve, que se ha ido posando en cada uno de esos vilanos que en cualquier momento pueden ser llevados por una corriente de aire. Es una pureza la del vestido de la muchacha boca arriba que seguramente siga el curso de las nubes, las imagine por dentro, las deshaga para no hacerla sombra. Su compañera tiene la vista al frente, quién sabe si dirigida hacia otras praderas, algún puente, el río que suena al fondo, a los paseantes.

Estas dos miradas, la ensoñada y la pendiente, son esencia del arte mínimo. Y también pistas de cómo podemos distinguirlo entre los demás. Sé que los pintores puestos como exponentes en este artículo son todos del siglo pasado, limitando lo que venía a referir sobre la atemporalidad, pero hay más unanimidad en autores recientes que en otros de siglos pasados, pienso. Es cierto que el arte contiene vasos comunicantes, y esta consigna es el camino que puede seguirse para redescubrir más nombres que lo hayan practicado, que sean mínimos aun con su grandeza o anonimato. En todos ellos, nuestra fascinación será idéntica. El blanco de la muchacha de Harumi, ¿no podría ser el mismo que caía, despacio, sobre los campos nevados de Brueghel?

Deja un comentario